このページは漆 ネットで掲載 公開平成5年(18年前から)

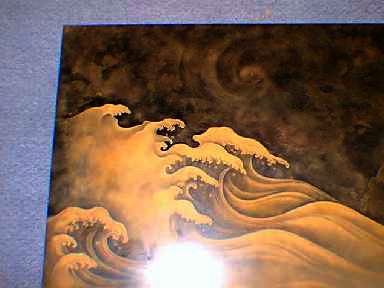

| 「波濤図」は琳派の歴代の絵師達が描いています。 中でも光琳の作が有名ですが、宗達のたらし込み(※1)や波の画風などが好きで蒔絵による表現を長年チャレンジしています。この蒔絵も一連の制作品の一つです。 | |

|

波濤図 蒔絵 |

|

波濤図 蒔絵 |

|

その制作工程の一部をご覧下さい |

||

|

最初に波の表現を線描で書き入れてから、部 分ごとに金の蒔きぼかしで、肉付けする。 |

|

|

空や雲の部分を、金の蒔きぼかしや漆のにじ み蒔きなどで、荒天を表現。 |

|

|

金を蒔いた漆が乾き金が定着してから、全体 を透けの良い漆で塗り重ねる。 |

|

|

塗り重ねた漆が乾燥したところ。 |

|

|

全体を、平滑に研ぎ破らないように気をつけながら、砥石や研炭で水をつけながら金を研出していく。 |

|

|

約80%ほど研出したところ。(空の雲が現れてきているが、まだ細部の金が出ていない。) |

|

| 以下は拡大画像 | ||

|

荒れ狂う波頭を生じる、荒天の雲間の表現は、薄く地蒔きした金地肌に、漆を希釈ししる目に調整し雲を描き漆の滲みなどを生かした。 | |

|

蒔絵の語源でもある金粉を蒔いて絵を描く事が、この制作ではいたる所で表現に使われている。 |

|

|

|

|

|

その他の蒔絵制作現場 「ひな人形」 (黒漆で塗り上げた立雛を、金と色漆で衣を着せるがごとく加飾を施していきます。) |

||